周辺の名所・旧跡

周囲のようす

熊野神社

言い伝えでは安閑天皇の世に創られた言われていますが,それを裏付けるものはなく,

通称,鎮守様・産土様または「オクマンサマ」等と言われています。

大晦日から元旦にかけて行う「若〆神事」は,昔,境内の御神木に白蛇が棲み,

参詣の人や遊びに来る子どもが見ると病気になるので,

災いのないようお願いしたところ,現れなくなったとの言い伝えによるもので,

大晦日の夜,藁で大蛇や〆縄を作り,鳥居や社殿にかけ替えを行います。

現在の社殿は昭和41年4月に竣工したものです。

★地図はこちら![]()

薬王寺

新田義貞の子,新田義宗が開基と伝えられ,

義宗の守り本尊であった薬師如来をまつるといわれます。

江戸時代以降,蚕を食い荒らすねずみは,新田一族の怨霊であり,

薬王寺はその厄を払うという信仰が広まり,

「ねずみ薬師」と呼ばれるようになりました。

新田義宗は武蔵野合戦で足利尊氏と戦って敗れ,

ここを隠れ家として再起を図ったが果たせず,この地でなくなったといわれます。

★地図はこちら![]()

神明社

旧所沢町の鎮守,神明社の西大門にはケヤキの老樹が生い茂り,

さすがは神苑に入った感があります。

階段を上がると,中広場となり,参集殿といわれる神明会館があります。

その奥,立派な階段の上に「神明造」の社殿があります。

日本武尊が東国に来て,小手指ヶ原に陣をはった時,たまたまこの地で休息をとり,

天照大神を奉ったのがその始まりといいます。

★公式サイト: http://www.shinmeisha.or.jp/![]()

★地図はこちら![]()

新光寺

真言宗の寺院で,本尊は聖観音。奈良法隆寺の夢殿に似た八角堂で知られています。

源頼朝が狩りの際に,休息の場所として立ち寄ったという伝説があります。

武蔵野33観音第10番札所。

★地図はこちら![]()

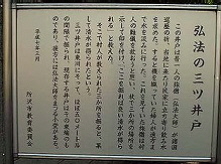

三つ井戸

所沢は古くから地下水位が深いため水利に恵まれませんでした。

一人の旅の僧が一軒の家に立ち寄り,のどが渇いたと水を求めたとき,

家の人は30分位してようやくもどりました。

お坊さんは水くみにずいぶん時間がかかったことを不思議に思いたずねました。

旅の僧は,水利の悪いことを不憫に思い,

持っていた杖で浅くても良い水の出る場所を三カ所示して立ち去りました。

示された場所をほってみたら,2m位のところから,こんこんと水が出てきました。

そして,どんな日照りでもこの井戸はかれることがありませんでした。

村人は,その旅の僧はきっと弘法大師にちがいないと井戸の近くにお堂を建て,

弘法大師を奉ったといいます。

毎年,8月20・21日に西所沢町内会によりお祭りが行われています。

★地図はこちら![]()

航空記念公園

所沢航空記念公園の前身である所沢飛行場は,明治44年4月,

各国の飛行練習場を参考に日本初の飛行場として整備され,以来,

我が国の航空界に多大な足跡を残しました。

その後,幾多の変遷の後,米軍基地であったこの地が一部返還され,

現在そのうちの50ヘクタールが,

県内における大規模な都市公園「所沢航空記念公園」として,

人々に安らぎの場を提供しています。

明峰小からは歩いて15分ほどで,縦割り遠足に持久走大会に,

また,生活科の学習にと利用しています。

★所沢航空記念公園の歴史

| 明治44年 (1911年) |

所沢飛行場の開設 アンリーファルマン機で初飛行 |

| 大正2年 (1913年) |

日本初の飛行機事故(木村・徳田両中尉) その後,二度の大戦を経て,航空機の基地,陸軍の航空機関として機能 第2次大戦以降,米軍の基地として利用される |

| 昭和36年 (1961年) |

基地対策特別委員会設置 |

| 昭和39年 (1964年) |

東京オリンピックを機に総合運動場建設の機運が高まり,基地の一部返還を陳情 |

| 昭和46年 (1971年) |

約60%返還(第1次返還) |

| 昭和50年 (1975年) |

OTAレーダーアンテナ撤去 |

| 昭和53年 (1978年) |

教育福祉施設用地として一部返還(第2次返還) |

| 昭和54年 (1979年) |

所沢航空記念公園オープン |

| 昭和57年 (1982年) |

一部返還 約70% |

| 昭和62年 (1987年) |

航空公園駅開設 |

| 平成5年 (1993年) |

公園敷地内に所沢航空発祥記念館開館。 |

| 平成9年 (1997年) |

航空公園駅前にYS-11機が屋外展示される |

★地図はこちら